中华医学会

地址: 中国北京东四西大街42号

邮编: 100710

阴道助产对剖宫产术后阴道分娩母婴结局的影响

【摘要】

目的 探讨阴道助产对于剖宫产术后再次妊娠阴道分娩母婴结局的影响。

方法 回顾性分析2014年1月1日至2018年12月31日广东省妇幼保健院收治的剖宫产术后再次妊娠阴道分娩的567例产妇的临床资料,将成功阴道分娩者纳入顺产组475例,将阴道分娩过程中接受助产手术者纳入助产组92例(产钳助产59例、胎头吸引助产33例),比较两组母婴结局和并发症情况,以及不同助产方式母婴结局和并发症情况。

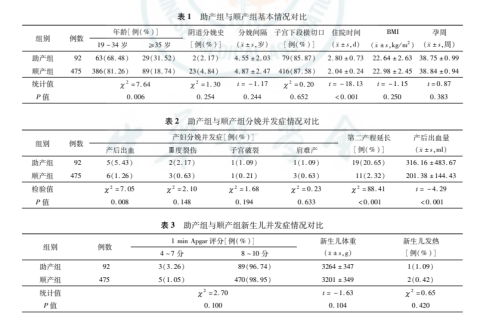

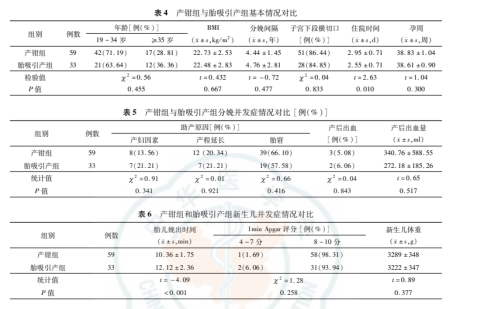

结果 (1)助产组高龄产妇29例(31.52%),顺产组89例(18.74%),两组相比差异有统计学意义( c2=7.64,P<0.001);助产组住院时间(2.80±0.73)d,顺产组(2.04±0.24)d,差异有统计学意义(t=-18.13,P<0.001)。(2)助产组产后出血量(316.16±483.67)ml,产后出血率5.43%,顺产组产后出血量(201.38±144.43)ml,产后出血率1.26%,差异有统计学意义(t=-4.29,P<0.001;c2=7.05,P=0.008);两组其他分娩并发症及新生儿并发症发生率均无统计学差异(P>0.05)。(3)两种助产方式之间相比,产钳组出胎时间(10.36±1.75)min,胎吸引产组出胎时间(12.12±2.36)min,差异有统计学意义(t=-4.09,P<0.001)。产钳组住院时间为(2.95±0.71)d,胎吸引产组为(2.55±0.71)d,差异有统计学意义(t=2.63,P=0.010);两种助产方式分娩并发症及新生儿并发症发生率无统计学差异(P>0.05)。

结论 阴道助产可能会增加剖宫产术后再次妊娠阴道试产产妇产后出血的风险,但未增加新生儿并发症的发生风险,产程中应根据母胎情况选择恰当的助产方式。

【关键词】 剖宫产术后阴道分娩; 阴道助产术; 子宫破裂; 产钳助产术; 胎头吸引术

剖宫产术后再次妊娠阴道试产(trial of labor after cesarean delivery,TOLAC)产妇的风险管理一直是产科医生的热门话题。 有研究显示,约14%的产妇在第二产程可能需要手术干预(包括阴道助产或剖宫产)[1],最常见的干预指征是胎儿因素及第二产程延长[2]。 TOLAC实施至今,阴道助产在此类产妇中的应用也逐渐增多[3]。关于阴道助产对剖宫产术后阴道分娩(vaginal birth after cesarean,VBAC)产妇母婴结局的影响,目前研究结果不一[1,4-8],这些研究大多是以第二产程剖宫产为对照进行的。 导致第二产程剖宫产出现严重并发症的主要因素是胎头位置的高低,而绝大部分研究均未纳入剖宫产时的胎头位置等因素,因此结果可能存在偏倚。 Brock等[5]对比了胎头位置在S+2及以下的阴道助产及剖宫产的相关并发症,发现助产组除会阴撕裂伤外,其余母胎并发症率均明显低于剖宫产组。 本研究通过对比VBAC产妇中接受阴道助产者及自然分娩者的母婴并发症情况,避免了胎头位置因素造成的偏倚,并以此结果探讨阴道助产技术对VBAC产妇母婴结局的影响。 资料和方法 一、研究对象 研究对象为广东省妇幼保健院2014年1月1日至2018年12月31日住院分娩的孕产妇,总数60 943例,其中瘢痕子宫11 124例,VBAC产妇2895例。资料完整且符合入组条件的产妇共567例,其中顺产组475例,助产组92例。助产组中产钳助产59例(62.58%),胎头吸引术助产33例(37.42%)。 研究对象纳入标准: 单胎妊娠; 孕周≥37周; 胎儿为头位; 有1次剖宫产手术史,无其他子宫手术史; 无严重妊娠合并症或并发症; 无严重内外科合并症或并发症。 排除标准: 多胎妊娠; 孕周<37周; 胎位异常; 除一次剖宫产外,有其他子宫手术史(如子宫肌瘤剔除等); 合并急慢性内外科合并症或产科并发症者。 采用回顾性研究方法,收集患者的临床资料,包括患者年龄、孕周、体重指数(body mass index, BMI)、有无阴道分娩史、分娩间隔(年)、既往剖宫产子宫切口情况、住院时间、患者的产程、助产原因及方式、决定助产至胎儿娩出的时间(出胎时间)、产后出血量、分娩并发症、新生儿体重、Apgar评分(1 min、5 min、10 min)、新生儿并发症情况等。 1. 分组:根据分娩方式将研究对象划分为顺产组和助产组。将成功阴道分娩者纳入顺产组,将阴道分娩过程中接受助产手术者纳入助产组(包括产钳助产组和胎吸引产组)。 2. 阴道助产适应证:(1)第二产程延长;(2)胎儿窘迫;(3)母体因素需缩短第二产程[9]。 因新旧产程交替[10-11],我院2016年启用新产程标准[11],即第二产程延长诊断标准由原来的初产妇2 h、经产妇1 h,改为硬脊膜外镇痛下初产妇4 h,经产妇3 h;无硬脊膜外镇痛下初产妇3 h,经产妇2 h。因此第二产程延长时间标准在2014—2015年参考旧产程标准,2016—2018年参考新产程标准。 采用SPSS 20.0进行统计学分析。计量资料描述采用±s表示,两样本间计量资料符合正态分布采用t检验,非正态分布采用非参数秩和检验;计数指标描述用例数和百分数表示,使用 c2检验或Fisher精确概率法进行组间差异比较。以P<0.05为差异有统计学意义。 结 果 一、助产组与顺产组情况对比 1. 基本情况对比: 助产组产妇年龄明显大于顺产组,住院时间明显长于顺产组,差异均有统计学意义(P值均<0.001)。两组产妇在孕周、BMI、有无阴道分娩史、分娩间隔、既往剖宫产手术子宫切口类型等方面相比,差异无统计学意义。见表1。 2. 分娩并发症情况对比: 助产组第二产程延长率明显高于顺产组,差异有统计学意义(P<0.001)。助产组产后出血量及产后出血发生率均明显高于顺产组,差异有统计学意义(P=0.008)。两组产妇均未发生会阴IV度裂伤。两组会阴III度裂伤、子宫破裂、肩难产、产褥感染的发生率无统计差异学。见表2。 3. 新生儿并发症情况对比: 两组新生儿体重无统计学差异。新生儿1 min Apgar评分窒息率无统计学差异;5 min及10 min Apgar评分均为8~10分。顺产组1例新生儿锁骨骨折,该产妇总产程2.67 h,新生儿体重3480 g,考虑锁骨骨折与急产有关。新生儿发热助产组1例,顺产组2例,两组相比差异无统计学意义。两组均未发生新生儿臂丛神经损伤、头皮血肿及颅内出血等情况。见表3。 二、两种助产方式之间情况比较 1. 基本情况比较: 两组产妇在年龄、孕周、体重指数、有无阴道分娩史、分娩间隔、既往剖宫产手术子宫切口类型等方面比较,差异均无统计学意义。产钳组的住院时间明显长于胎吸引产组,差异有统计学意义(P=0.010)。见表4。 2. 分娩并发症情况比较: 两组产妇分娩并发症的比较差异均无统计学意义。产钳组3例产后出血(其中包括1例子宫破裂出血4710 ml)、2例会阴III度裂伤、1例子宫破裂、1例肩难产,胎吸引产组2例产后出血,但两组分娩并发症率相比,差异无统计学意义。见表5。 3. 新生儿并发症情况比较: 两组新生儿体重无统计学差异。新生儿1 min Apgar评分窒息率无统计学差异;5 min及10 min Apgar评分均为8~10分。产钳组的胎儿娩出时间明显短于胎吸引产组,差异有统计学意义(P<0.001)。产钳组出现1例新生儿发热,胎吸引产组无发热。两组均未发生新生儿臂丛神经损伤、锁骨骨折、头皮血肿、颅内出血等严重并发症。见表6。 讨 论 一、阴道助产技术的使用情况 阴道助产技术是一把双刃剑,合理使用可显著降低剖宫产率和分娩并发症的发生;操作不当则可能会导致严重的产妇或新生儿损伤,甚至引发医疗纠纷。 多年来,在众多因素的综合作用下,全球的剖宫产率一直居高不下,阴道助产率也随之降至低谷。 据报道,2014年美国的阴道助产率是3.2%[12],2015年德国的阴道助产率是6.2%(产钳0.4%,吸引产5.8%)[6]。 我国的阴道助产率较低,周玉博等[13]对156.8万例产妇进行的流行病学调查显示,2006年至2010年间我国初产妇和经产妇的阴道助产分娩率分别为0.8%和0.6%;蒋庆源等[14]报道2012年至2016年间的平均阴道助产率为3.16%。本研究中结果显示,2014年至2018年我院的平均阴道助产率为2.36%。 近年来,我国“全面二孩”政策的实施在一定程度上促使剖宫产率有所反弹[15]。要使剖宫产率回归至合理范围,鼓励分娩机构合理实施阴道助产技术是可行的途径之一[13,16]。有研究显示,鼓励助产机构合理使用阴道助产术可使剖宫产率下降7.7%[17]。 二、阴道助产技术 对VBAC母婴结局的影响 1. VBAC产妇产后出血的影响及原因分析: 阴道助产术对VBAC产妇及新生儿的影响是产科医生关注的焦点问题。 Krizman等[1]认为产钳助产使产妇并发症的风险升高,新生儿并发症率无差异。 Brock等[5]认为胎头位置在S+2及以下的阴道助产,产妇及新生儿并发症率明显低于第二产程剖宫产,但会阴损伤率明显升高。 Polkowsk等[6]回顾性分析了1971例产妇的母婴结局,发现阴道助产与第二产程剖宫产相比,并未增加母婴短期不良结局发生率。 Rottenstreich等[7]对比了VBAC产妇与初产妇胎头吸引术的并发症情况,认为胎头吸引术增加了VBAC产妇产后出血的风险,新生儿并发症则无明显增加。 Muraca等[8]认为阴道助产尤其是产钳术增加了围产期的风险,但胎头吸引术对于母体的风险低于第二产程剖宫产。 由于目前多数研究结果差异较大且大多数均以第二产程剖宫产为对照,偏倚因素较多。 本研究总结了我院5年来567例VBAC产妇的临床资料,以自然分娩的VBAC产妇为对照来探讨阴道助产对VBAC产妇母婴结局的影响,明显减少了偏倚因素,结果发现助产组的产后出血量和产后出血发生率均明显高于顺产组,差异有统计学意义(P<0.001,P=0.008)。 而造成助产组产后出血的原因很多,有研究认为TOLAC本身就是产后出血的高危因素[18-19],这可能与子宫瘢痕组织弹性有关。 另外,阴道助产前会实施较大的会阴侧切,这也是导致助产组失血量多的一方面原因[20]。 助产组高龄产妇的占比高,高龄亦是产后出血的危险因素之一[21]。 随着年龄的增加,产妇体力和耐受力下降,容易导致产程延长、助产率增加以及产后出血等并发症发生。 因此在临床工作中,对于高龄产妇实施TOLAC,应更详细、全面地对产妇情况进行评估。 在产程中要做好观察,尽量避免出现产程延长以及产妇过度体力消耗等情况,必要时及时中转剖宫产结束分娩。 一旦出现第二产程延长、需阴道助产等情况,应提前做好应对产后出血的抢救措施。 本研究中助产组其他分娩并发症(会阴III度及以上裂伤、子宫破裂、肩难产、产褥感染)的发生率与顺产组比较无统计学差异。助产组新生儿体重及新生儿并发症的发生率与顺产组相比也无统计学意义。对于TOLAC的产妇,我院产科分娩中心均由主任或副主任医师及经验丰富的医护人员组成的诊疗团队专门负责,并备有床旁超声、急诊手术室等抢救条件,因此在产程的观察和处理过程中,能及时有效的实施干预。当需要阴道助产时,若恰当选择助产时机及助产方式,产妇和新生儿并发症的发生率便能控制在较低水平。 2.不同助产方式对VBAC母婴结局的影响: 本研究还进一步对比了不同助产方式对VBAC母婴结局的影响。 产钳术和胎头吸引术都是处理难产的有效方法。胎头吸引术相对来说操作简单,对胎方位要求低,放置时不需要深入阴道内部,减少了重度撕裂伤及感染的机会。 胎吸引产组的住院时间明显短于产钳组,也说明了胎头吸引术相对于产钳术来说对产妇的损伤更小,恢复更快。 但胎头吸引术也有不足之处,其吸引力相对小,助产失败风险高,产钳组的胎儿娩出时间明显短于胎吸引产组,即说明了产钳助产的优势所在。 产钳术要求对胎方位的判断准确,放置位置恰当,否则可能会导致严重的母胎损伤甚至子宫破裂。有研究认为,对于TOLAC产妇来说产钳术比胎头吸引术的风险更高[1,8],本研究中产钳组2例发生会阴III度裂伤、1例子宫破裂、1例肩难产、3例产后出血,胎吸引产组仅2例产后出血,但两组比较差异无统计学意义,与上述研究结果不一致,可能与本研究的样本量较小有关。 总之,两种助产方式各有优缺点,在临床工作中需根据产程中的母胎情况选择合适的助产方式,以降低母婴并发症的发生。 三、子宫破裂的风险管理 TOLAC最大的风险是子宫破裂。子宫破裂与多种因素有关,包括本次产程时间、前次剖宫产时机及胎儿体重等[22-23],本次分娩过程中第二产程时间>2 h、前次剖宫产时机为第二产程、子宫缝合方式为单层缝合、胎儿体重估计>4000 g者,子宫破裂发生率明显升高[22];如果将第二产程时间控制在2 h以内,则可避免56%的子宫破裂发生[23]。 同样,阴道助产也有导致子宫破裂的风险[7]。本研究中顺产组及助产组各发生1例子宫破裂。由于例数较少,未能进行相关原因分析。助产组1例子宫破裂因胎儿窘迫实施产钳助产。 2例子宫破裂产妇均于胎儿娩出后出现烦躁、下腹疼痛拒按等表现,心电监护提示产妇心率增快、血压下降,查体下腹部压痛及反跳痛阳性,阴道大量鲜红色出血,床旁超声提示盆腔积液; 2例产妇均行急诊剖腹探查术,术中证实为完全性子宫破裂并行修补术,出血量分别为4710 ml和2730 ml; 2例产妇及新生儿的预后均良好; 2例产妇的第二产程时间不长(0.62 h和0.67 h),胎儿体重分别为3130 g和3420 g,但前次剖宫产的时机与子宫的缝合方式均不得而知,导致子宫破裂的原因有待进一步研究,不排除与胎儿娩出时的宫缩及助产操作有关。 对于预防TOLAC子宫破裂的发生,总结经验如下: (1) 试产前应详细评估母胎状况; (2) 适当控制试产时间; (3) 产程中产妇应常规心电监护,全程胎心监护,做好紧急剖宫产的手术准备; (4) 重视产妇的不适主诉,有利于早期发现; (5) 在胎儿娩出后,及时检查下腹部情况及阴道出血情况,必要时床边超声检查; (6) 加强助产技术培训,操作要轻柔,禁止暴力牵引。 四、本研究的不足之处 2014年中华医学会妇产科学分会产科学组在全国范围内推行新的产程标准,2016年我院正式启用新产程标准。由此导致助产组实施干预措施的标准存在不一致性,这是本研究的不足之处。另外,产钳组和胎吸引产组的样本量较小也是本研究的不足之处,有待今后扩大样本量进一步研究。 参考文献 [1] Krizman E, Grzebielski P, Antony KM, et al. Operative vaginal delivery is a safe option in women undergoing a trial of labor after prior cesarean [J]. AJP Rep, 2019, 9(2): e190-e194. [2] Triebwasser JE, Colvin R, Macones GA, et al. Nonreassuring Fetal Status in the Second Stage of Labor: Fetal Monitoring Features and Association with Neonatal Outcomes [J]. Am J Perinatal, 2016,33(7):665–670. [3] Inbar R, Mazaaki S, Kalter A, et al. Trial of labour after caesarean (TOLAC) is associated with increased risk for instrumental delivery [J]. J Obstet Gynaecol, 2017,37(1):44-47. [4] Wai-Hou Li, Ming-Jie Yang, Peng-Hui Wang, et al. Vaginal birth after cesarean section: 10 years of experience in a tertiary medical center in Taiwan [J]. Taiwan J Obstet Gynecol, 2016, 55(3):394-398. [5] Brock CO, Govindappagari S, Gyamfi-Bannerman C. Outcomes of Operative Vaginal Delivery during Trial of Labor after Cesarean Delivery [J]. Am J Perinatol, 2017, 34(8):765-773. [6] Polkowski M, Kuehnle E, Schippert C, et al. Neonatal and maternal short-term outcome parameters in instrument-assisted vaginal delivery compared to second-stage cesarean section in labor: A retrospective 11-year analysis [J]. Gynecol Obstet Invest, 2018,83(1):90-98. [7] Rottenstreich M, Rotem R, Katz B, et al. Vacuum extraction delivery at first vaginal birth folwing cesarean: maternal and neonatal outcome [J]. Arch Gynecol Obstet, 2020, 301(2):483-489. [8] Muraca GM, Sabr Y, Lisonkova S, et al. Morbidity and Mortality Associated With Forceps and Vacuum Delivery at Outlet, Low, and Midpelvic Station [J]. J Obstet Gynaecol Can, 2019,41(3):327-337. [9] 中华医学会妇产科学分会产科学组. 阴道手术助产指南(2016) [J]. 中华妇产科杂志, 2016, 51(8):565-567. [10] Friedman EA. Primigravid labor: a graphic statistical analysis [J]. Obstet Gynecol, 1955, 6:567-589. [11] 时春艳,李博雅.新产程标准及处理的专家共识(2014)[J].中华妇产科杂志,2014,(7).486-486. [12] Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ, et al. Births: final data for 2014. Natl Vital Stat Rep, 2015, 64(12):1-64. [13] 周玉博,李宏田,朱丽萍,等.1993至2010年中国部分地区阴道助产分娩率变化趋势[J].中华医学杂志,2014,94(45):3599-3602. [14] 蒋庆源, 杜晓红, 李卉, 等.10年间阴道助产术的临床应用回顾性分析[J].实用妇产科杂志, 2018, 34(7):527-530. [15] 周玮,漆洪波.2019年ACOG剖宫产后阴道分娩指南解读[J].中国实用妇科与产科杂志, 2019, 35(12):1340-1343. [16] Caughey AB, Cahill AG, Guise J-M, et al. Safe prevention of the primary cesarean delivery [J]. Am J Obstet Gynecol,2014,210(3):179-193. [17] Gei AF. Prevention of the first cesarean delivery: the role of operative vaginal delivery [J]. Semin Perinatal, 2012,36(5):365-373. [18] Helman S, Drukker L, Fruchtman H, et al. Revisit of risk factors for major obstetric hemorrhage: insights from a large medical center [J]. Arch Gynecol Obstet,2015,292(4):819-828. [19] Holm C, Langhoff-Roos J, Petersen KB, et al. Severe postpartum haemorrhage and mode of delivery: a retrospective cohort study [J]. BJOG,2012,119(5):596-604. [20] Shmueli A, Gabbay Benziv R, Hiersch L, et al. Episiotomy-risk factors and outcomes [J]. J Matern Fetal Neonatal Med,2017,30(3):251-256. [21] 陈炳南,王笛,张立阳,等.再次剖宫产高龄产妇产后出血危险因素分析[J].现代妇产科进展, 2020, 29(1):26-28. [22] Jastrow N, Demers S, Gauthier RJ, et al. Adverse obstetric outcomes in women with previous cesarean for dystocia in second stage of labor [J]. Am J Perinatol,2013,30(3):173-178. [23] Vachon-Marceau C, Demers S, Goyet M, et al. Labor Dystocia and the Risk of Uterine Rupture in Women with Prior Cesarean [J]. Am J Perinatol,2016,33(6):577-583. 彭静, 陈雅颂, 梁月梅, 等. 阴道助产对剖宫产术后阴道分娩母婴结局的影响 [J/CD]. 中华产科急救电子杂志, 2020,9(3): 180-185.